| peintres-officiels-de-la-marine.com | e-mail: librairie.maritime@gmail.com |

| galerie-POM à Brest. |

|

| " L'art nous apporte l'assurance que tout ne meurt pas". charles Lapicque. |

LAPICQUE Charles .

Né en 1898 à

Theizé.

Décédé en 1988. (90 ans)

nommé peintre

officiel de la marine de 1948 à 1966.peintre au département de

la marine pendant 17 ans

il a embarqué sur des

avisos

Son

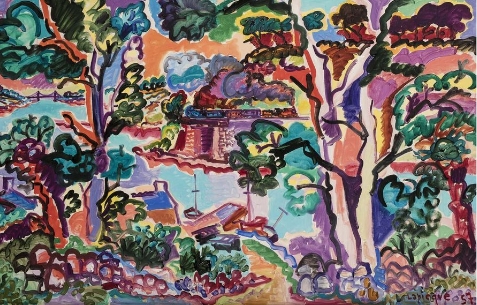

oeuvre est tres colorée,et souvent formée d'arabesques

,le réel est souvent complété par l'imaginaire.

Charles LAPICQUE

est élevé par ses grands parents , sortie de l'école centrale

(1921),il devient ingénieur dans la

distribution électrique!

il affectionne la mer, les

bateaux, et passe ses vacances en

bretagne. Il commence la peinture en 1920 Au début Lapique ingénieur est un artiste amateur ,et

il conduit des recherches sur la perception des couleurs,

Au début Lapique ingénieur est un artiste amateur ,et

il conduit des recherches sur la perception des couleurs,

sportif,musicien il est doué,

sa palette represente de tres nombreux sujets,c'est en

1900 à deux ans que les parents de Lapique lui

montrent le bord de mer,et une grande partie de sa vie il

observe la mer à Ploubazlanec,chaque été ,la cote est

représentée de façon abstraite ,la Bretagne sera pour lui une

source d'inspiration majeure.

Sa femme l'incite a se lancer dans la peinture il quitte son

métier.(1939) commence avec une peinture

complètement abstraite Ensuite il

évolura vers du "figuratif gestuel, figuration allusive!

" (années 1950),

Ensuite il

évolura vers du "figuratif gestuel, figuration allusive!

" (années 1950),

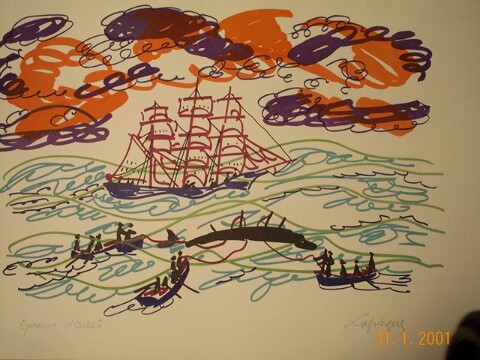

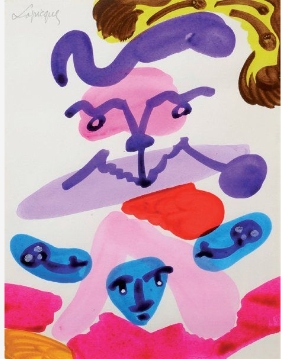

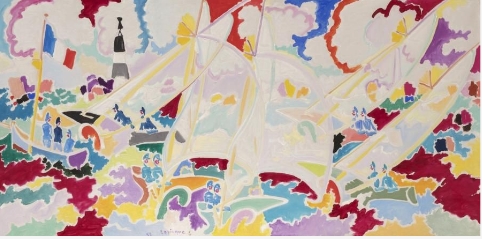

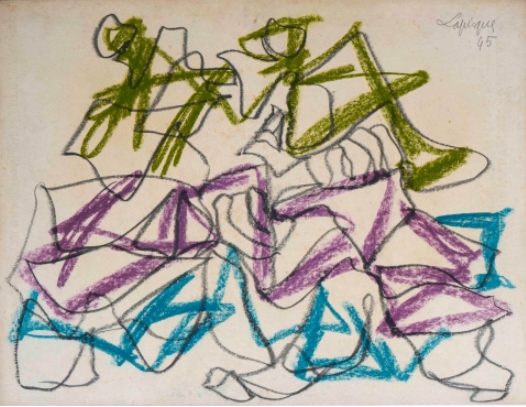

L'élaboration de la couleur dirige son oeuvre, la

couleur est appliquée en nappes ou rubans,des boucles des

serpentins,des tortillons,des entrelacs,

Intégration du mouvement dans l'image

,voir sa grande série sur les régates,(il possédait un

voilier)

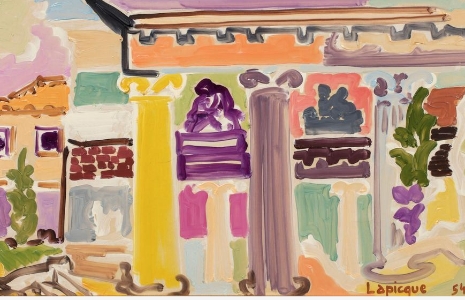

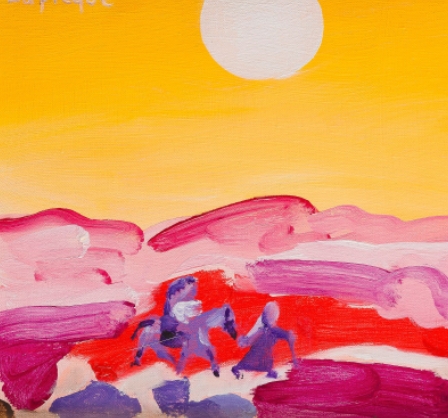

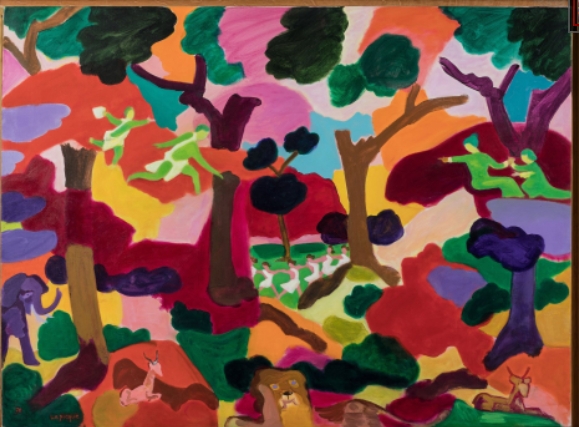

'inspiration,en

Grèce il

représente aussi des animaux( fauves) souvents ses personnages

et objets sont cernés de blanc ou noir pour faire ressortir la

couleur.

il

représente aussi des animaux( fauves) souvents ses personnages

et objets sont cernés de blanc ou noir pour faire ressortir la

couleur.

Homme de vaste culture, passionné de

musique il est nommé peintre officiel de marine en

1948.,il effraie les officiers

avec ses peintures,aussi en 1967

il quitte la marine nationale pour revenir "au cotier" .

harles Lapicque est un artiste

peintre français de la nouvelle école de

Paris , né à Theizé en 1898 mort à

Orsay en 1988.

Ses œuvres furent jugées importantes, entre 1939 et 1943, pour

le développement de la peinture non figurative et

dans les années 1950 pour les courants Pop artfiguration naive.

Charles Lapicque naît le 6 octobre 1898 à Theizé, dans le

Rhone, d'une famille originaire des Vosges. Il est le fils

adoptif de louis Lapicque professeur de

physiologie général à la Faculté des sciences de Paris.

Il passe sa petite enfance à Epinal et fait en

1900 son premier séjour en bretagne près de

Paimpol , où il retourne longtemps chaque été

. Il commence en 1903 l'étude du piano.

À partir de 1909 il habite Paris où il suit ses études

secondaires, pratique le dessin au lycée puis dans les académies

libres, aborde la pratique du violon

. Mobilisé de 1917 à 1919 dans l'artillerie de campagne, il y

acquiert une connaissance des chevaux qui se retrouvera plus

tard dans ses peintures, participe aux combats de 1918 et

recevra la Croix de Guerre

.En 1919 Charles Lapicque entre à école des arts et manufactures

à Paris, s'intéressant particulièrement aux projections et

perspectives utilisées dans le dessin industriel.

Il peint en 1920 ses premiers paysages près de Caen.

Ingénieur dans la distribution d'énergie électrique,

il dirige en 1921 un secteur près de Lisieux où il assure la

construction et l'exploitation de lignes à haute tension.

Appelé au Bureau d'études techniques il s'installe à Paris

en 1924, peignant le dimanche paysages et marines. Ses

recherches plastiques, dans le climat du cubisme, développent

les études qu'il a poursuivies sur les modes de projection dans

l'espace

. En 1925 son Hommage à Palistrina se

dégage de toute visée figurative et suscite les encouragements

de Jeanne Bucher qui lui propose de devenir « peintre de la

galerie ».

Il abandonne en 1928 sa carrière d'ingénieur pour se

consacrer à la peinture

, réalisant en 1929 sa première exposition personnelle à la

Galerie jeanne Bucher Charles Lapicque reprend ses

études à la Faculté des sciences de Paris, obtient la licence ès

sciences physique et commence une thèse pour le doctorat ès

sciences physiques sous la direction de charles Fabry Sur

recommandation d'André Denieme il occupe de 1931 à 1943 un

poste d'assistant préparateur auprès de maurice

Curie professeur de physique du certificat P.C.B. Il

fréquente alors les physicien alber arluf et rené Lucas

À la faculté il entreprend des recherches sur la

perception des couleurs qui le conduisent à renverser la loi

classique de leur échelonnement dans l'espace, Lapicque

observant que le bleu constitue en fait la couleur du plus

proche, le rouge du plus lointain.

Afin de perfectionner ses connaissances il entre à l

'école supérieure d'optique dont il sort ingénieur-opticien

diplômé en 1934.

Il s'intéresse parallèlement, dans les musées et chez les

antiquaires, aux œuvres artisanales anciennes, enluminures,

tapisseries médiévales, émaux poitevins, faïences, dans

lesquelles il trouve des confirmations de ses théories et fait

plusieurs communications aux réunions de l institut

optique , notamment, en 1935, sur « le rouge et le bleu

dans les Arts ».

Charles Lapicque rencontre en 1936 le philosophe gabriel Marcel

qui l'invite à des séances de discussion et lui fait connaître

jean Whal c'est le point de départ de sa réflexion philosophique

et esthétique. Il reçoit en 1937 la commande de cinq grandes

décorations murales pour le Palais de la Découverte à Paris,

l'une d'elle, La synthèse organique (10 x 10 m), lui valant une médaille

d'honneur à l'Exposition Universelle de 1937.

Après avoir été nommé boursier de recherches de la caisse

nationale recherche scientifique Lapicque soutient sa

thèse de doctorat ès sciences physiques en 1938 sur

« l'optique de l'œil et la vision des contours »,

devant un jury présidé par charles fabry et comprenant

comme examinateurs henri chretien

et henri Laugier tandis qu'il réalise plusieurs

sculptures (granit). S'intéressant aux arts africains et

précolombiens, il aborde parallèlement la clarinette, le basson,

le trombone et pratique durant dix ans le cor dans des ensembles

amateurs.

Mobilisé au centre national de la recherche

scientifique Lapicque est en 1939 chargé d'études sur la

vision nocturne et le camouflage, travaillant avec Saint

Ex.

Démobilisé, il commence d'appliquer ses théories dans une série

de Figures armées qui posent les basses d'une peinture

nouvelle et participe en 1941 à l'exposition des vingt

jeunes peintres de tradition française organisée par

jean Bazaine première manifestation de la peinture

d'avant-garde sous l'Occupation, alors que le nazisme multiplie

les condamnations de « l'art dégénéré ».

Il fait à nouveau en 1943 un bref séjour en Bretagne.

Un contrat avec la Galerie Louis Carré lui permet d'abandonner

son poste de préparateur à la Faculté des Sciences.

Il peint en 1944 plusieurs toiles autour de la liberation

de Paris et retrouve durant l'été 1945 le chemin de la Bretagne.

La Galerie Carré présente en 1946 une exposition

« Bazaine Esteve , Lapicque »

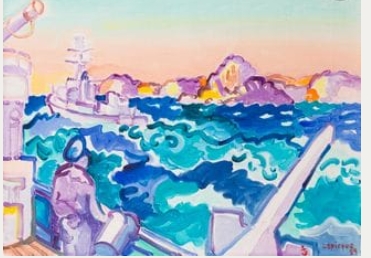

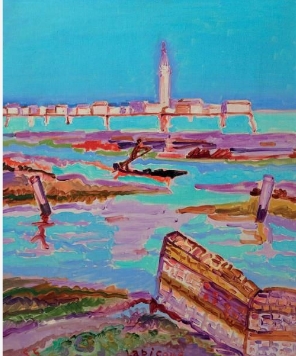

Charles Lapicque fait en 1948 une première conférence au

collège de philosophie

Il est nommé peintre du

Département de la Marine et participe à de nombreuses

manœuvres au large de Brest (1948), de Toulon (1949), en

Afrique du Nord (1951).

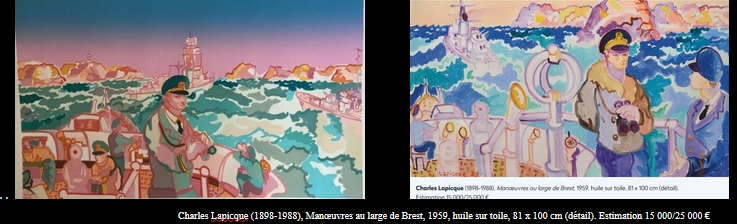

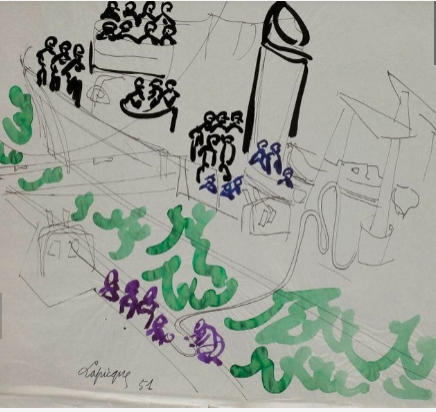

À l’automne 1958, Charles

Lapicque embarque sur un aviso de la Marine nationale pour

suivre les grandes manœuvres navales qui vont se dérouler dans

la rade de Brest. Pendant plusieurs jours, le peintre ne

cessera de dessiner tout ce qu’il voit ; des croquis à

partir desquels, de retour à l’atelier, il élabore une

nouvelle série picturale qui l’occupera une bonne partie de 1959, délaissant celle

qu’il consacrait jusque-là à l’histoire…

|

||

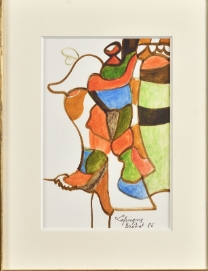

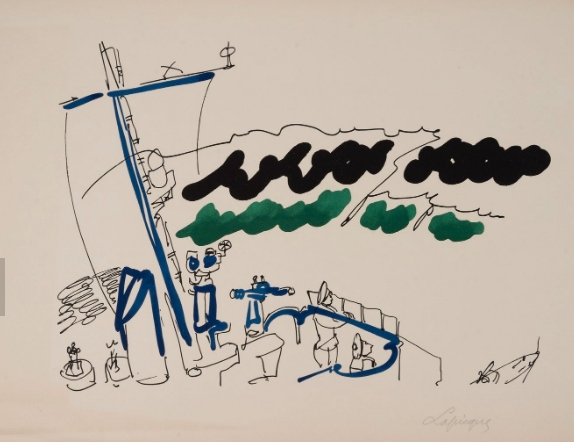

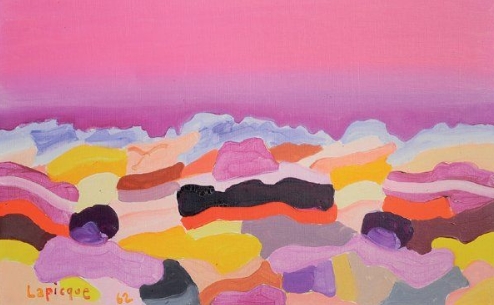

aquarelle encadrée "bord de mer." aquarelle encadrée "bord de mer."

|

la signature du peintre est rarement suivie de l'ancre de marine uniquement ses oeuvres marine nationale comme"manoeuvre de nuit sur le Pimodan" ou "destroyers en manoeuvre" etc... |

|

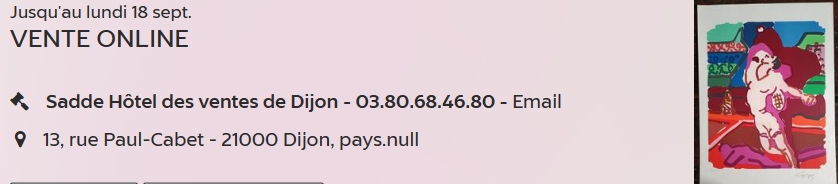

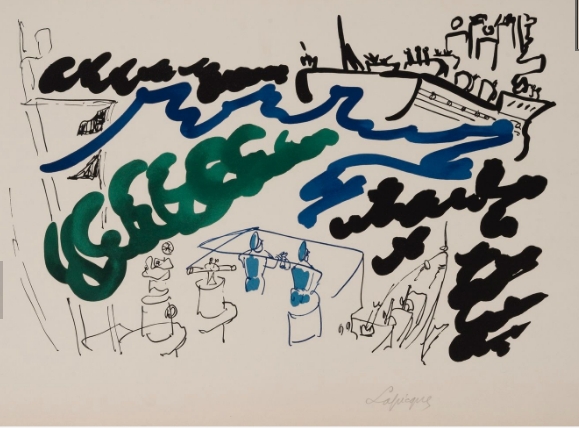

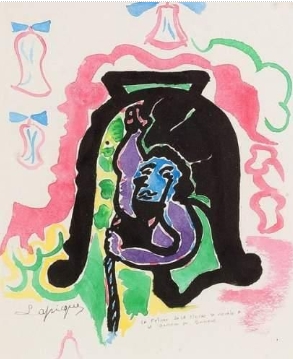

| . estampes | de Lapique. | |

On remarque surtout le

mouvement On remarque surtout le

mouvement |

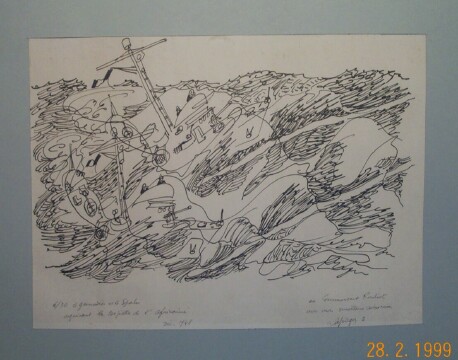

Le

GRENADIER et le SPAHI esquivant les torpilles de l'AFRICAINE. Décembre

1948.lithographie en vente : 152 euros |

|

|

La chasse à la baleine

1969. Lithographie en couleur

|

|

|

Le Retour de péche.

1969. Lithographie en couleur sur pierre |

|

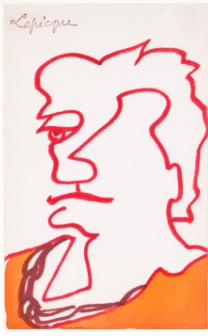

il a réalisé une série de portraits il a réalisé une série de portraits |

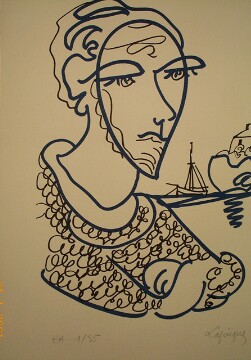

Mon frére Yves 1960 Le marin . Lithographie en deux couleurs hauteur 54 Larg 38cm prix 144 euros |

|

|

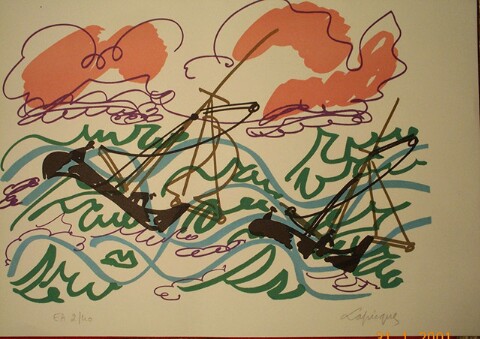

Gros temps. . 1969 Lithographie en couleur sur numéro 406 du catalogue.

|

|

|

prix 304 euros. | |

| Bibliographie. |

Lapique-

Estampes par Mr Balanci et Me

Blache Lapique-

Estampes par Mr Balanci et Me

Blache Catalogue de toutes les estampes de Lapique.. |

| Lapique,l'art et le Monde de madame Georget. |

| aussi nous

devons vous préciser La cote du peintre.

Quand on pense, marché de l'art, on doit penser, ventes publiques,en effet maintenant le marché est beaucoup plus "global" il ne s'arréte pas à une galerie ,ou un artiste qui fixe unilatéralement le prix de ses oeuvres,on peut dire qu'il y a une irrésistible ascension des maisons de ventes aux enchères, au détriment des marchands traditionnels. La diffusion d'un grand nombre de catalogues,( par internet et les autres supports.) indique au public les vrais prix du marché. Il est évident que le prix de vente publique,en libre concurrence refléte l' offre et la demande. De plus on sait que souvent le marché des salles de ventes est un lieu ou s'approvisionnent les marchands,donc un particulier a l'impression d' acheter à des prix de marchands. Au siécle dernier nous avions "les Salons et les Académies"qui définisaient les normes de l'art.Ces normes étaient balayées réguliérement par les artistes d'avant-garde et les marchands,éclaireurs de l'esthétique,de nos jour tout cela a éclaté,rien n'est aussi rigide |

||||||||||||

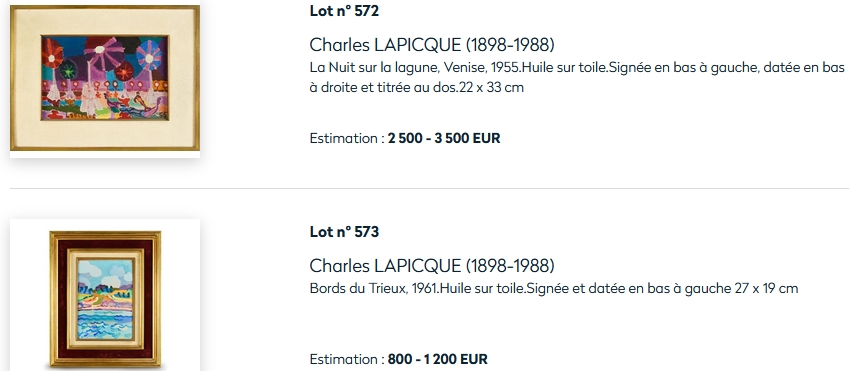

novembre 2020 vente Ader  |

||||||||||||

|

||||||||||||

2019

vente de 135 lithographies de Lapicque

charles

|

||||||||||||

Février 2013.

|

||||||||||||

|

||||||||||||

|

||||||||||||

Quelques prix en 2005.

|

||||||||||||

| Une huile sur toile" La petite

péche " signée et datée 73x92cm est estimée

300 000 fr.! |

||||||||||||

Provenant de la

collection de madame Elmina Auger.Le vendredi 14 juin

2002 à b14h30Drouot maitre Laurin:Guilloux/Buffetaud

commissaires priseurs.

"Yatching à basse mer "encre sur papier45x55 13300 francs "la bouée à virer" huile sur toile 139x89cm 560.000 francs! "destroyers en manoeuvre"encre de couleurs sur papier .17.500 francs. "le canot à voile" gouache,encre et pastel 32x49cm: 21.000 francs. "bouée à virer" gouache et pastel sur papier 31x49cm /12.600 francs. "l'embarquement pour Cythère" acrylique sur toile 60x73cm/ 56.000 francs. "ferme sur le rivage" acrylique sur toile 54x73cm 63.000 francs. " force huit" acrylique sur toile 60x81cm 122.000 francs."le phare des Héaux" huile sur papier 31x39cm 80.000 francs |

||||||||||||

| le 16 décembre 2015 |

.Commentaires de nos

lecteurs sur cette page "Lapicque".et vu sur

internet.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2023 vente d'estampes de Lapicque-charles.

prix de 100 à 180 euros.

prix de 100 à 180 euros.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

7 novembre

2022 monsieur

vente de nombreuses

lithographies de Charles Lapicque étude de

RENNES ENCHERES

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

octobre 2022. vente oeuvre

Lapicque.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

le 3 juin 2022. vente Oeuvre

Lapicque.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| le 23 avril 2022. vente de deux oeuvres de Lapicque.  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

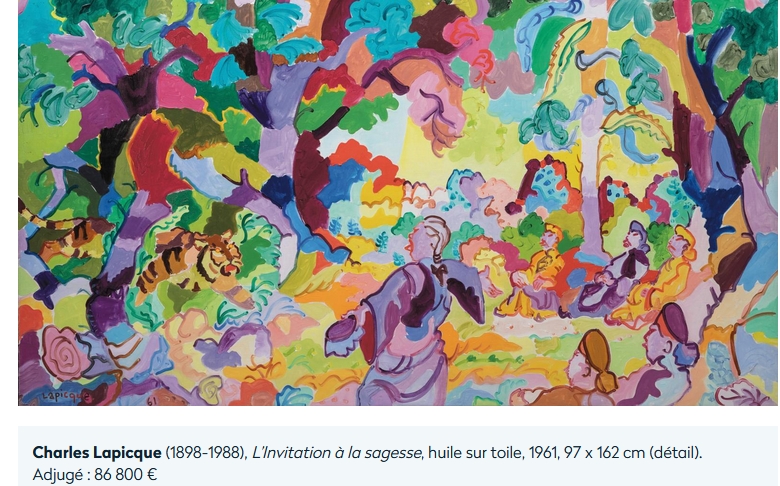

| le 15 novembre 2021 .  vendue 86.800

euros.

en matière de coloris, Charles

Lapicque remportait la première place, à travers

58 toiles provenant de la collection Alain et

Violette Merle (petite-fille du peintre), qui

totalisaient 880 000 € Ressortait de ce panorama de

l’œuvre de l’artiste, car adjugée 86 800 €, L’Invitation

à la sagesse de 1961 (97 x 162 cm), une

grande composition avec tigre et assemblée de sages. À

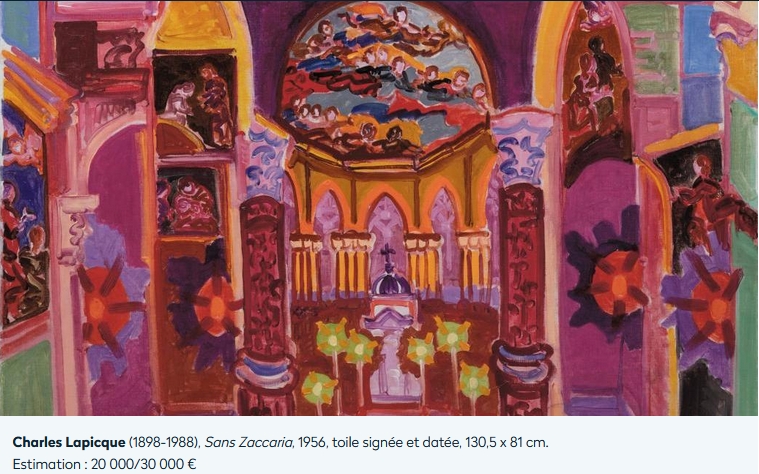

80 600 €, c’était San

Zaccaria, brossé après un voyage à Venise, qui

trouvait aussi amateur, alors qu’un Paysage

de l’Atlas saharien de 1951 (96 x 130 cm) partait

à 53 320 €. vendue 86.800

euros.

en matière de coloris, Charles

Lapicque remportait la première place, à travers

58 toiles provenant de la collection Alain et

Violette Merle (petite-fille du peintre), qui

totalisaient 880 000 € Ressortait de ce panorama de

l’œuvre de l’artiste, car adjugée 86 800 €, L’Invitation

à la sagesse de 1961 (97 x 162 cm), une

grande composition avec tigre et assemblée de sages. À

80 600 €, c’était San

Zaccaria, brossé après un voyage à Venise, qui

trouvait aussi amateur, alors qu’un Paysage

de l’Atlas saharien de 1951 (96 x 130 cm) partait

à 53 320 €. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| le 2 novembre 2021. Vente d'oeuvres de Charles Lapicque.  Charles Lapicque,

avec une soixantaine d’œuvres provenant notamment de

la collection Alain et Violette Merle, cette dernière

étant la petite-fille du peintre. Ces tableaux offrent

un beau panorama sur la carrière d’un artiste

inclassable, qui s’inspira autant du cubisme que des

vitraux médiévaux. Il se déploiera de la toile datant

de 1938, Le 11 Novembre, où la couleur se

fait déjà puissante (10 000/15 000 €), jusqu’à Force

huit de

1971 (à envisager à 15 000/20 000 €), en passant par

les Manœuvres de nuit, toile de 1958.

Celle-ci évoque sa nomination de peintre de la Marine,

en 1949, et ses voyages, notamment à Brest en 1958 à

bord de l’aviso Pimodan, et est estimée

30 000/40 000 €. Charles Lapicque,

avec une soixantaine d’œuvres provenant notamment de

la collection Alain et Violette Merle, cette dernière

étant la petite-fille du peintre. Ces tableaux offrent

un beau panorama sur la carrière d’un artiste

inclassable, qui s’inspira autant du cubisme que des

vitraux médiévaux. Il se déploiera de la toile datant

de 1938, Le 11 Novembre, où la couleur se

fait déjà puissante (10 000/15 000 €), jusqu’à Force

huit de

1971 (à envisager à 15 000/20 000 €), en passant par

les Manœuvres de nuit, toile de 1958.

Celle-ci évoque sa nomination de peintre de la Marine,

en 1949, et ses voyages, notamment à Brest en 1958 à

bord de l’aviso Pimodan, et est estimée

30 000/40 000 €.des précisions ? prix dimensions etc ....cliquez sur l'image .

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

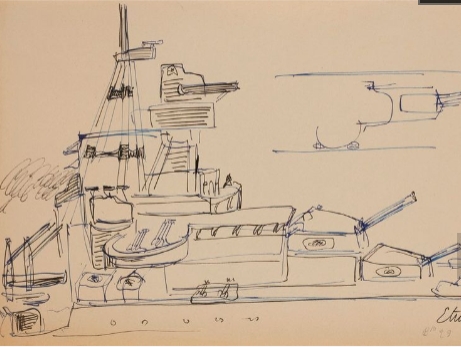

le 17

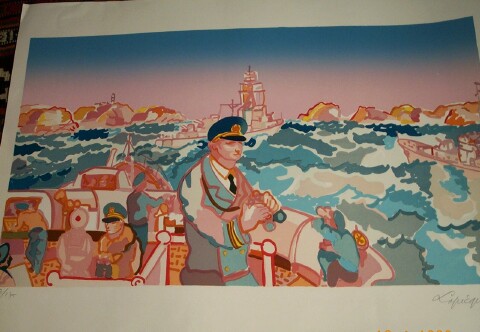

septembre 2009 cette estampe épreuve d'artiste représente

"un croiseur en mer"

vendue 150 euros

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

le 5 octobre

2008. Monsieur veuillez trouver cette estampe

maritime de Lapicque que j'ai vu en vente. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

le 1 septembre

2009. Monsieur allez voir l'exposition Charles Lapicque au

musée de la poste c'est les derniers jours

cordialement http://www.laposte.fr/groupe_poste_page_accueil_groupe_actualites_38charles_lapicque_une_retrospective-_2175.html http://www.laposte.fr/groupe_poste_page_accueil_groupe_actualites_38charles_lapicque_une_retrospective-_2175.html

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Le 14 avril

2008. monsieur Je viens de voir dans le

metro parisien une affiche sur le 119ém salon des

indépendants avec un hommage à Charles

Lapicque. Du 11 au 16 avril

2008.

bien cordialement. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

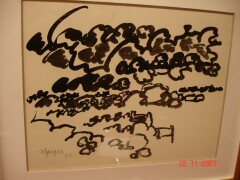

le 07 février

2008. monsieur aujourd'hui j'ai vu cette

estampe à vendre en voici une photographie pour agrémenter

le site cordialement |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

le 22 novembre

2007.monsieur vu à la vente cette encre de

chine"bord de mer"

sur papier signée de 45x56cm estimée 3.000 euros

cordialement. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| LE 24 DECEMBRE 2004. Monsieur, Je suis vendeur d'une très belle litho de CH. Lapicque. Format 62 x 82 portant le numéro 72/175. Elle représente un petit port entouré d'une luxuriance d'arbres. Pouvez-vous faire quelque chose pour moi.Par avance merci drasseled@wanadoo.fr |

| Liens internet.en rapport avec l la présente page n'hésitez pas à nous | indiquer des liens qui peuvent compléter le contenu.. | Bon surf... | ..cliquez sur

l'image...dimensions étude prix |

|||||

|

|

. . .

|

|

|

||||

|

https://beaux-arts.dijon.fr/sites/default/files/Collections/XX/pdf/lapicque.pdf |

le canot but. |

|

|||||

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

mirage mirage |

||||

|

|

|

|

🎨 Charles Lapicque, un nom qui résonne dans l’art moderne français comme un pont entre science, couleur et mer. Voici un aperçu de ce peintre de marine hors du commun : 🧑🎨 Biographie express

🌊 Peintre de marine et explorateur de la couleur

🧪 Entre art et science

🕊️ Engagement et distinctions

Si tu veux, je peux t’aider à rédiger une fiche optimisée

sur lui, ou même imaginer une exposition virtuelle de ses

œuvres. Tu veux qu’on s’y mette ? 🎨📘

🕊️ Engagement et distinctions

Voici quelques-unes des œuvres maîtresses de Charles Lapicque, qui illustrent son audace chromatique et sa vision singulière de l’espace : 🎨 Œuvres emblématiques

🖼️ Où les voir ? Tu peux explorer une sélection de ses œuvres internet Si tu veux, je peux t’aider à créer une fiche descriptive pour chacune, ou imaginer une exposition virtuelle autour de ses marines et chevaux. On s’y met ? 🐎🌊📘 📈 La cote de Charles Lapicque sur le marché de l’art reste dynamique et appréciée, notamment pour ses œuvres marines et ses compositions abstraites. Voici un aperçu actualisé : 🎨 Estimations par type d’œuvre

🏛️ Où suivre sa cote ?

|

| Donnez nous d'autres

informations sur l'art et la marine? participez aux blogs http://antiquairemarine.blogspot.com http://librairie-maritime.blogspot.com http://photographie-maritime.blogspot.com |

et

visitez les sites conjugués http://historic-marine-france.com http://peintres-officiels-de-la-marine.com http://librairie-marine.com |